聂暾——鄱阳湖上的民间哲学家

专业号:鄱湖人家 2025/5/9 9:13:52

聂暾是我60年前在九江一中“老三届”的同班同学。退休前我是中学教师,他是公务员。我业余爱好文学,他很早就把兴趣投入哲学。

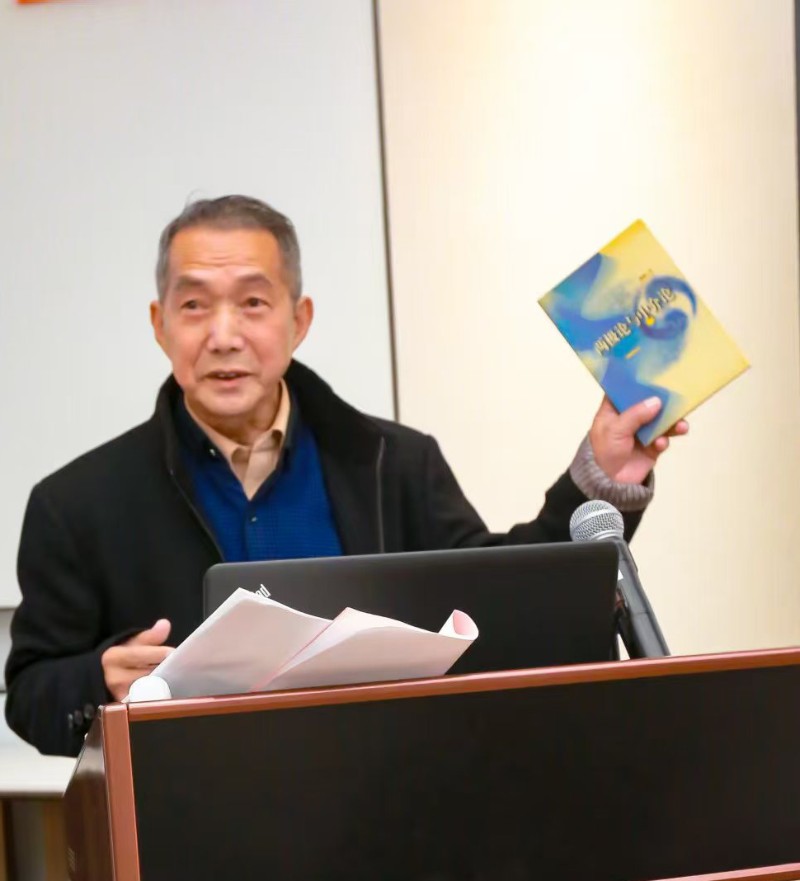

聂暾是一位公认的民间哲学家。他没有和其他多数同学一样,通过恢复高考或函授、电大等方式进行学历的提升,而是保留了“老三届”的概念,以一名高中毕业生的身份,向被一般人视为高深莫测的哲学领域发起了挑战,在世纪之交出版了他的第一部哲学专著《两极论与中介论》(江西人民出版社1998年初版,2001年再版),此后相继出版《“中”论·中规律与中规则》(2009)和《中圆哲学·中国文化的基因》(2017)。现在,他正在酝酿出版第4部哲学著作。他还在高校学报和社科杂志上发表了十几篇哲学论文。2004年8月他出席了在北京召开的中国首届哲学大会,并先后应邀参加了在上海、湖南、安徽等地举办的哲学研讨会,有机会与专业哲学工作者进行交流。

我青年时期为稻粱谋,没有什么“志向”;而他从1978年就开始思考哲学问题。他遵照“不唯上,不唯书,只唯实”的指导思想,首先思考一个问题:零是不是一个“数”?运用高中数学知识可知:零也是一个数,是介于1和-1之间的整数,是最小的自然数,也是有理数。作为对立统一学说的科学依据,不应该把零排除在“数”的范畴之外。他认为“作为一切正数和负数之间的界限,作为能够既不是正又不是负的唯一真正的中性数,零不只是一个非常确定的数,而且它本身比其他一切被它所限定的数都更重要。事实上,零比其他一切数都有更丰富的内容。”因此,零不但是一个数,还有比正数和负数更丰富的内容。零不是单纯的“无”和“没有”,它表示一个实际存在的数量,还是一种物理状态。聂暾运用自然科学和社会科学的知识指出:在数学中,除了正数与负数,还有介于二者之间的零;在力学中,介于作用和反作用之间还有零作用;在物理学中,介于带正电的质子和带负电的电子之间还有不带电的中子;在化学中,介于化合反应和分解反应之间还有中和反应;在社会科学中,除了存在阶级斗争,还存在阶级的合作、联合和共处。他进一步抽象出:在哲学中,不但要讲“两极”,还要讲“中介”。他在比较了媒介、中点、中性、中间物、中间环节等提法后,确立了“中介”这个概念,作为一个新的哲学范畴,用来弥补传统“两极”思维的漏洞和缺陷。

哲学是自然知识、社会知识和思维知识的概括和总结,是理论化、系统化的世界观。要思考和研究哲学,必须读大量的书,不但要阅读哲学著作,还要广泛涉猎各学科知识。聂暾如饥似渴地阅读一切能找到的书刊。他手头的哲学著作,除了名人专著之外,还有一部上世纪60年代初出版的哲学教材——艾思奇主编的《辩证唯物主义历史唯物主义》。通过这本教科书,聂暾对哲学知识有了一个比较系统的、基本的了解。从此他踏入了哲学这一座有着无限奥秘的迷宫。从70年代中期至1990年,聂暾在都昌县城建局工作,单位对面就是县图书馆,他大量借阅对研究哲学有参考价值的图书,自费订阅了中国人民大学报刊复印资料“哲学类”期刊、《新华文摘》以及其他哲学杂志和科普读物。他一边学习一边思考,摘抄了大量读书笔记,为他后来的深入研究和求实创新,打下了知识和理论的基础,也记录了大量的写作素材和思想灵感。

聂暾通过思考和探索,从1980年开始撰写论文,他最早投稿的是江西社科联主办的《争鸣》杂志,却屡投屡退。但他没有灰心,而是不断思考,不断写作,历时将近十年,直至1989年在《九江师专学报》(2-3期合刊)发表了第一篇哲学论文《试论流行的矛盾观的缺陷和新矛盾观的确立》,其后又在《九江师专学报》《江西社会科学》等期刊发表了十几篇哲学论文。

第二个阶段是写书稿。完成第一部书稿后,1993年开始向江西人民出版社投送,送了两次都被退回了。一直到1998年,才正式出版《两极论与中介论》。2001年《两极论与中介论》再版时,时任中国社科院哲学研究所所长、中央党校副校长、《求是》杂志总编辑邢贲思先生亲自为该书写了序,并在序言的结尾强调:“我们要造就一批这样的民间哲学家,加之专业哲学家,繁荣发展当代中国哲学,是大有希望的。”聂暾在哲学领域的卓越成就,不仅推动了哲学理论的发展,更为哲学研究注入了新的活力与思考,体现了他作为哲学探索者的使命与担当。

江西省社科院研究员、《江西社会科学》主编郭树森对聂暾的第二部哲学专著给予了很高的评价(参见郭树森《一部具有理论创新的哲学专著——读聂暾〈“中”论·中规律与中规则〉》,《南昌大学学报》2010年第4期)。他指出:《中论》不是《两极论与中介论》的简单重复;“中”的概念超越和扩展了“中介”的概念。“中介”是对立两极居间的范畴,“中”则是包含客观事物普遍存在的核心范畴。全书论述了“中”及与“中”有关的一系列哲学范畴,论述了事物运动变化的五大规律。五大规律的提出是当今哲学界的一次重大突破。唯物辩证法关于万物运动的三大规律(对立统一规律、质量互变规律、否定之否定规律),尽管也揭示了万物运动变化的本质,但随着科学的发展和思维的深入,它的一些不足也日益明显地暴露出来。作者结合丰富的自然及人文社会知识,总结出以“中规律”为内核的五大规律(正中反对立统一律、量度质转化互变律、素序质转化多变律、三段发展波动律、圈层依中环动律),对传统的“三大规律”作出了补充和完善,丰富了人们对事物运动规律的认识。

中国社科院副研究员李涛发表论文《哲学园地里新奇夺目的硕果——读聂暾的〈中圆哲学·中国文化的基因〉》(《上饶师范学院学报》2019年第4期),称赞聂暾的第三部哲学专著《中圆哲学》是“哲学园地里新奇夺目的硕果”。认为该书在前两部著作的基础上,又有了全新的突破和更为系统的理论体系的构建。《中圆哲学》提出了以“圆与中”为基本关联的一系列范畴,即圆周与中心、圆圈与中核、圆转与中恒、循环与中轴等。这些范畴的提出,对于以往认为范畴只是成对出现的狭隘认识做了提升,具有较高的学术价值。聂暾吸纳现代科技新成果论述“中圆体系”的普遍性,从宏观世界的银河系,到微观世界的原子核,再到以芯片这个内在的“中”主导的智能手机、机器人、自动驾驶汽车等的有效运行都构成特定的中圆体系,以及人体内的“基因”主导人体生命的有机活动体系也构成特定的中圆体系。李涛在文章结尾,真诚地希望在新时代,各行各业的人们仍然能够保持对哲学的热忱,保持对理论思维的兴趣,在非专业群体中能够涌现出越来越多像聂暾一样高素质的哲学人才,这是推动我国哲学研究发展的一支不可忽视的力量,是一个民族能够保持精神自由和思想领先的群众基础。

聂暾在回答采访时说,对于身处小县城的他,要从事哲学研究,最大的困难,一是缺少参阅资料,二是缺少与同行的交流,他只能在极其困难的环境和条件下“孤军奋战”。我佩服他的还有一点,一般人的业余爱好与研究,与自己的本职工作和业务,多少有点瓜葛。例如我研究语言修辞和当代文学,和我的中学语文教学有密切的联系。可是身为普通公务员的聂暾,哲学研究肯定与其本职工作没有直接关系,“与他的生存没有任何关系”,他付出的劳动也没有任何经济回报;相反,为了购买图书,出版专著,外出参加学术活动等,所需费用大多还要自己解决。而且,哲学对于一般人来说,似乎是敬而远之的“玄学”,研究哲学,这是需要多大的意志和毅力啊!他的精神动力从何而来呢?从1978年开始研究,到1998年出版第一部哲学专著,真的是20年磨一剑啊!

聂暾是中国辩证唯物主义研究会会员,江西省哲学学会会员。聂暾业余潜心于哲学研究40多年,结出了丰硕的成果,省市党报对聂暾的事迹先后多次作了重点报道和评论,他被称为“鄱阳湖上的民间哲学家”,被誉为“哲学王国的拓荒者”。当然,与那些专业研究人员相比,聂暾没有太多的头衔和光环,也许正因为这样,他没有太多的思想桎梏和精神负担,从而有足够的理论智慧和理论勇气。他对我说:我不在意荣誉,我关注的是我的哲学著作所涵盖的思想理论本身的原创性和真理性,当然这些还需要时间与实践的检验和证明。

聂暾读书时名叫聂小毛,是在高中毕业时改名的。记得退休的那一年,他来造访我时,兴致勃勃地对我说:60岁不是人生的结束,而是人生的新的起点。现在我们都即将进入耄耋之年,但聂暾对哲学的思考和探索,丝毫不受年龄的限制,宝刀未老,壮心不已,他仍在哲学园地里勤奋耕耘。他在微信中告诉我,他已经完成了第4部书稿的写作,在书中提出了具有“第一性原理”的全新思想观点,对事物的最深层本质作出了新的探索和研究。我相信,在有生之年,我还能看到他在哲学研究领域取得更加璀璨的成就。

【作者简介】陈林森(1948-),江西庐山市一中退休教师,大专文凭,副高职称,中学高级教师,全国优秀教师(2004)。华东修辞学会会员,江西省语言学会会员,江西省中语会理事、九江市中语会常务理事,九江市作协会员。从上世纪80年代以来,在市级以上报刊发表论文200多篇,发表散文、小说30多篇,公开出版专著5部。现为九江日报副刊《长江周刊》特约编辑、专栏作家。

1.依据《服务条款》,本网页发布的原创作品,版权归发布者(即注册用户)所有;本网页发布的转载作品,由发布者按照互联网精神进行分享,遵守相关法律法规,无商业获利行为,无版权纠纷。

2.本网页是第三方信息存储空间,阿酷公司是网络服务提供者,服务对象为注册用户。该项服务免费,阿酷公司不向注册用户收取任何费用。

名称:阿酷(北京)科技发展有限公司

联系人:李女士,QQ468780427

网络地址:www.arkoo.com

3.本网页参与各方的所有行为,完全遵守《信息网络传播权保护条例》。如有侵权行为,请权利人通知阿酷公司,阿酷公司将根据本条例第二十二条规定删除侵权作品。

m.quanpro.cn

m.quanpro.cn